故に、その疾きこと風の如く、その徐かなること林の如く、

侵掠すること火の如く、動かざること山の如く、

知りがたきこと陰の如く、動くこと雷霆の如し。

郷を掠むるには衆を分かち、地を廓むるには利を分かち、権を懸けて動く。

迂直の計を先知する者は勝つ。これ軍争の法なり。

孫子?

武田信玄?

いえいえ、ここでご説明する風林火山とは、我々が開発・計画・販売している、ローコスト建築工法「風林火山工法」のことです。

私たちは、建築設計事務所として建築主様より商業施設の計画依頼を受け、計画とに施工費の概算見積もりを提出する度に、

・予算オーバー。

・事業計画の見直しが必要。

・建物規模を縮小するしかない。

・設計過剰なのではないか。

といった言葉を幾度となく聞いてきました。

その度に、計画の調整に四苦八苦し、コストダウンに頭を悩ませ、そして施工者様にも無理をお願いしながら、

計画を実現し、完成させてはきたものの、

もっと、別の方法にて建築主様の要望を実現する必要があると考えていました。

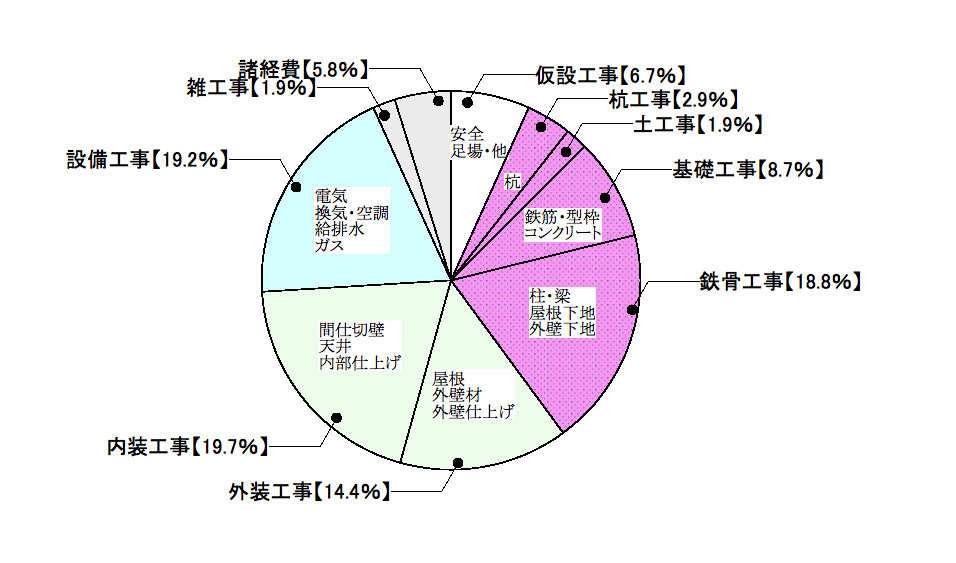

我々はコストをつかさどる核心を探ることとしました。

コストを司る部分。

それは施工金額の大部分を占める躯体工事。

ここを簡素化しないことには建築主様の要望に答えることができません。

躯体工事費:32.3%

外装工事費:14.4%

内装工事費:19.7%

設備工事費:19.2%

他 :14.4%

図からも分かるように、一番費用のかかるのは躯体工事費です。これは業界皆分かっていることです。

ですが、世間でコストダウンを行う際に最も削減されるのは仕上工事費なのです。

仕上工事費を削減してもその金額は微々たるものです。

私たちは疑問に思いました。

なぜ、躯体工事費を下げようとしないのでしょうか?

なぜ、別の躯体構築方法を検討しないのでしょうか?

原因は、建築のこれまでの歴史と建築技術者の意識にありました。

建築工法・建築材料というのは、古代ギリシャの頃より(簡単なものだとさらに昔!)研究・開発が進められ改良を重ねた結果、すぐれた工法・材料が今日一般的に採用されています。

工学の建築の知識があるほど、専門家であるほど、現在使われている工法の利点を理解しています。

ゆえに疑うことなく、一般化している工法ありきで考えてしまいます。

ですが! 躯体工事費削減のため、

他にすぐれた工法。

他にコストダウンできる工法がないのか??。

私たちは あえて常識を疑ってみました!!

躯体とは、建物の骨組のこと。

ここでは解釈を広げて、建物としての箱を造るまでの工事全体(仕上げ工事に入るまで)とし、

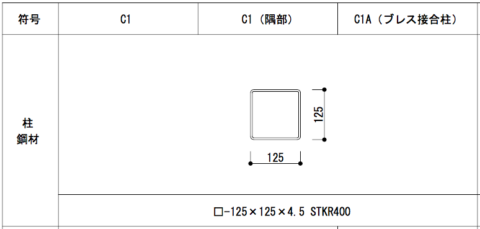

骨組の材料としては、商業施設としての規模と法規制より鉄骨材を想定します。

基礎工事(杭)

基礎工事(基礎)

鉄骨工事

基礎(杭)

・建物の重さを支持地盤へ伝えます。

(建物が地面に沈んだり、傾いたりしないようにするためのもの)

地盤が軟弱であったり、建物が重いほど強固な基礎(杭)が必要となります。

基礎(基礎)

・建物の重さを地盤・杭へ伝えます。

・地震の力(風も)によって、建物がずれないように耐えます。

(建物が地面に沈んだり、傾いたり、地面からズレたりしないようにするためのもの)

※基礎の規模・形状は上部建物の設計方法により大きく変わります。

鉄骨

地面より上の建物としての形(骨組み)を造ります。

(一般的に柱・梁)

※建物自体が重いほど、太く、厚くなります。

そうです、分かってきました。

建物を軽くする必要があります。

鉄骨を少なくする必要があります。

鉄骨構造なのに鉄骨材料を少なく。でも強く。

そんなことが可能でしょうか?

可能です。

「トラス」という考え方です。

この考え方に基づいて構築さたれた構造物を「トラス構造」といい、今回、説明している風林火山工法もトラス構造の一種です。

このトラス構造。特殊なものかというとそうでもありません。

考え方は昔よりあり、工学や建築学の教科書にも載っていて、技術者であれば理屈自体は知っているものです。

みなさんの知っているトラス構造としてはこんなものがあります。

–––—

細い材料を組み合わせて、大きな構造物を組立てる。

↓結果、

軽くて、頑丈。

トラス構造とはそんな構造です。

「風林火山」「風林火山工法」もトラス構造の特徴をそのまま持っています。

◉トラスの考え方を取り入れることで、鉄骨材料が少なく、軽い。

↓

※鉄骨材料のコストダウン!!

◉鉄骨材料が少なくなることで建物の重量が軽くなり

・基礎が簡易化。

・杭が不要に。

↓

※杭・基礎費用のコストダウン!!

このように、「風林火山」採用により躯体工事費の削減が可能です。

また、同時に仕上工事も簡素化しコストのスリム化を追求しています。

詳しくはコチラ

トラス構造

ここまで聞くといいことばかりですが、なぜ一般に普及していないのでしょうか?

それは、

・設計が難しい。

・計算が複雑になる。

のです。

だれでも設計できるわけではなく、設計手法が確立されていません。また、計算に時間がかかります。

「風林火山」はこの点について解決させています。

計算手法の検討・使用材料の実験・組み立ての検討、を繰り返し、

実物件での問題点解決を重ねた結果、

・大きく。

・安く。

・早く。

建てることが可能となりました。

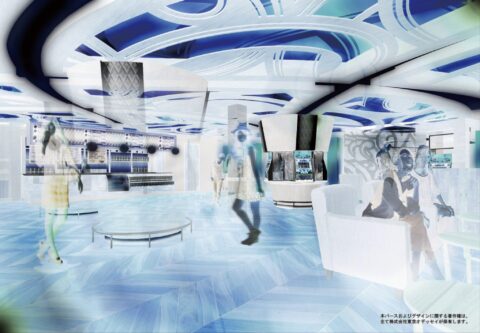

最後に「風林火山」とは

大きな建物(箱)を安く、早く、建てるために最適な工法です。

詳しくはコチラ

[屋根部:立体トラス構造の様子]

[最新 風林火山 建物外観(平成30年竣工)]

今回は、私たちが風林火山を開発するに至った経緯。

その考え方についてご説明しました。

簡単ではありましたがスペースの関係上このあたりで終わりにします。

ご要望がございましたら、次回以降もう少し詳細な説明もしたいと思います。(すこし専門的な話になるかもしれません)